知而获智,以智启智?“知”和“智”的区别到底是什么?

来源:网络 作者:佚名 时间:2020-08-05 17:30 阅读:1685

禅源诸诠三曰:“空宗以分别为知,无分别为智,智深知浅,性宗以能证圣理之妙慧为智,以该于理智通于凡圣之灵性为知,知通智局。”

在古代,“知”多通“智”,二者相似却又稍显不同,而古希腊的哲学家则一再强调“知识”与“智慧”的区别。本期《说文解字》,敬天祈福将为您详解“知”与“智”的不同之处。

01 知 [zhī]

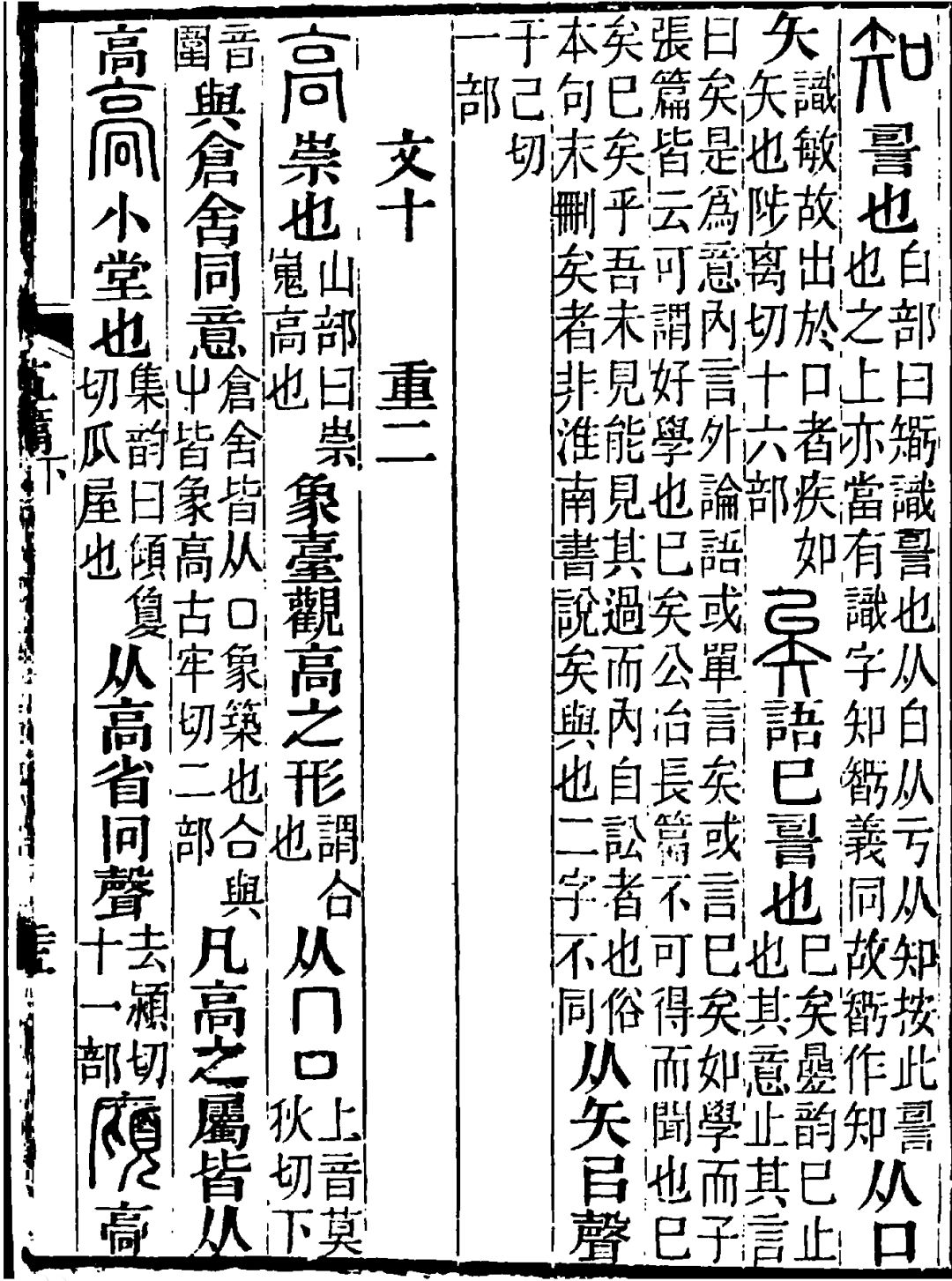

《说文解字》:“知,词也。从口,从矢。”徐锴《系传》:“凡知理之速,如矢之疾也,会意。”

在古代,“知”多为知道之意。典籍中的“知”或读为智,义为智慧,如《荀子·正名》:“故知者之言也”,杨倞注:“知读为智。”

《孟子·梁惠王上》:“王如知此,则无望民之多于邻国也。”梁惠王自以为对国家的治理已十分“尽心”,他的“尽心”,具体表现在“河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然。”尽管邻国之政不及他如此“用心”,可结果却让他大失所望。孟子深谙其人,“王好战”的快人快语,一下就点中梁惠王的要害之处:“大王如果知道这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了。”

“知”还有听到之意。《国语·楚语上》:“夫为台榭,将以教民利也,不知其以匮之也。”

《谷梁传·僖公十六年》:“石,无知之物,鶂,微有知之物。”石头,是没有知觉的东西;鶂则是有知觉的事物。兼具了多种含义的“知”字,在这里,则引申出“知觉”的意义了。

此外,“知”字还有知遇、赏识之意。南北朝诗词名家柳恽创作的诗词作品《度关山》中写道:“长安倡家女,出入燕南垂;惟持德自美,本以容见知。”

02 智 [zhì]

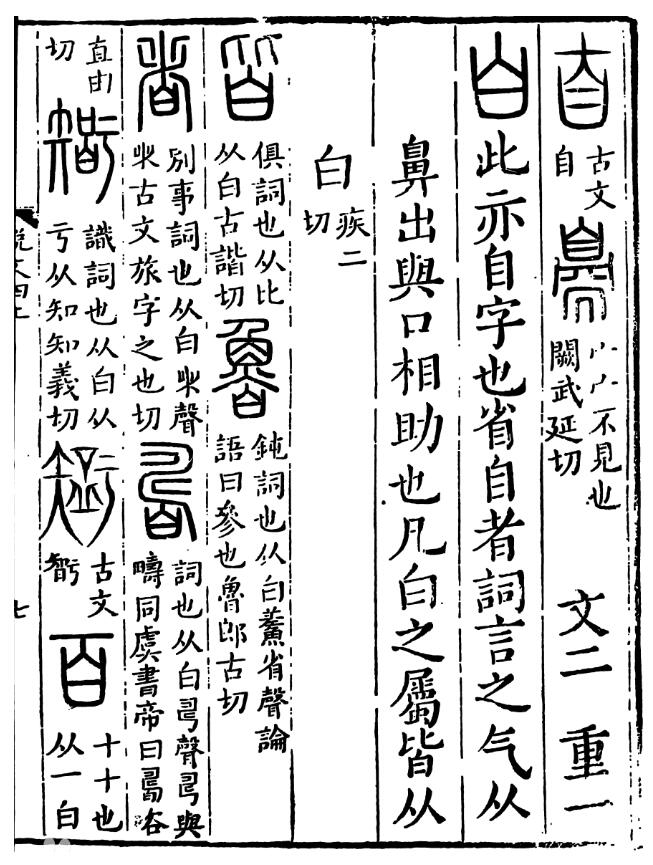

“智”字最早出自甲骨文,本义是聪明、智力强。《说文解字》:“从日,从知,知亦声。”大多数人都知道的知识,那是否便寓意着每天都要学习呢?只要每日进行知识的积累,就一定会“智”。

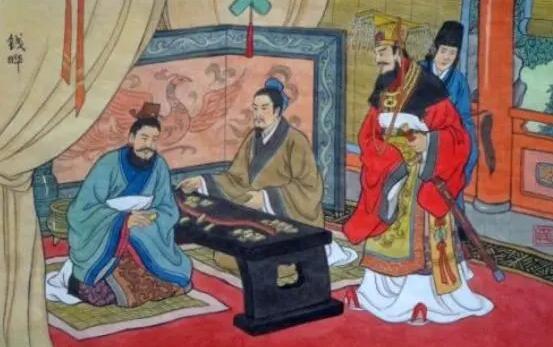

“智”本义是聪明、智力强。《墨子·公输》:“杀所不足,而争所有余,不可谓智。”该篇是春秋战国时期墨子的弟子及再传弟子所作的一篇文言文,记述了墨子出使楚国,用智慧说服楚国大夫公输盘和楚王放弃意欲侵略宋国的企图。

但其更常见的意义则是智慧、智谋。《淮南子·览冥》:“道德上通而智故消灭也。”凡夫俗子只能意识到已经发生的,但不能预测将来要发生的事情。

讲到这,绝大多数的人会发现,“知”与“智”二字太过相似,但二者的不同之处也十分明显,那就是“智”在古代还指代“智者”。

《战国策·燕策三》中写道,“语曰:‘仁不轻绝,智不轻怨。’君之于先王也,世之所明知也。寡人望有非则君掩盖之,不虞君之明罪之也;望有过则君教诲之,不虞君之明罪也。”仁慈的人不轻易与人断交,明智的人则不轻易怨恨别人。

知,即知识;智,即智慧。从词源的角度来说,“智”只比“知”多了一个“日”,但意义却大不一样。

简单来说,“日”就是指时间,通过一定时间的积累,知识方能变成智慧。知识和智慧更是人类独享的文明之花,也是人类永不竭止的追求。